テクノロジー・リーダーシップ

「データドリブン経営」現実の裏側—データサイエンスを武器とした企業に変革できない理由

2018年9月28日

カテゴリー テクノロジー・リーダーシップ

記事をシェアする:

著者:前田 英志

アソシエイト・パートナー 戦略コンサルティンググループ、IBMアカデミー会員、 多摩大学大学院客員教授

経営にデータを用いることの重要性は論を俟たない。昨年IBMが実施した全世界12,854名の経営層へのインタビューの結果において、大多数の経営者が経営にデータを用いることが重要であると回答している。“グローバル経営層スタディ:守成からの反攻” IBM Institute for Business Value. 2018.

一方、実際に経営にデータを活用できているかという質問に対しては、1割未満の経営層しか「大いにできている」と答えていない。これだけ重要性が謳われているのに、活用に至っていないこの現実の裏で、一体いま何が起きているのか?

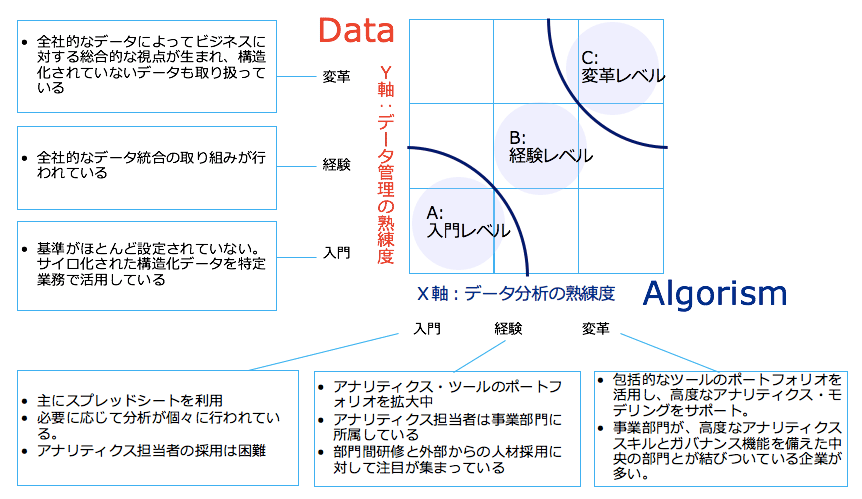

図1:データドリブン経営力マトリクス(下記のリンクを元に筆者作成)

経営にデータを用いるレベルを、『データ分析の熟練度』と『データ管理の熟練度』の2軸で整理したのが、上記の図1データドリブン経営力マトリクスである。

これは実用性が高いマトリクスで、過去多くの企業経営者とこのマトリクスを用いて議論した。そしてデータドリブン経営に関して想いを持っている心ある経営者の方々は、このマトリクスを見ると一瞬で「いま自社はここにいる」と指さされる。この5年間の多くの経営者との議論を通じた私たちの感覚では、残念ながらまだ過半数以上の日本企業が入門レベルにいると感じている。

入門レベルと変革レベルにある企業では、企業競争力が全く違う。

これは、そのデータ分析、データ管理の熟練度の違いを見れば明確であるが、実際財務指標においても、同じ業界内で、変革レベルの企業は収益性、成長性において、入門レベル、経験レベルの企業を圧倒している事実がある。

“The New Intelligent Enterprise, a joint MIT Sloan Management Review and IBM Institute of Business Value analytics research partnership” IBM Institute for Business Value. 2010.

これより、入門レベルの企業が変革レベルを目指すべきというのは自明だとして、ここで重要な論点となるのは、「どういう経路を通って、変革レベルをめざすか?」である。経験レベルの企業を調査した結果、大きく分けて、2つの経路で変革レベルを目指しているということが分かっている。1つ目は、まずデータ分析のプロジェクトを実施してビジネス成果を証明し、その上で社内の機運が高まった段階で、全社のデータ統合を行うというアプローチである。これを私たちは「個別深化ルート」と呼んでいる。

もう一つは、まず全社のデータ統合を行い、そのデータ基盤を用いて、データ分析のプロジェクトを推進するというアプローチである。これを「統合管理ルート」と呼んでいる。グローバル企業の調査の結果では、これらのルートをたどる企業の比率は半々であったが、日本企業に対して私たちが調査した結果では、約80%くらいの企業が『個別深化ルート』を辿っている。この事実は興味深い。

なぜ日本企業は『個別深化ルート』を選びたがるのか?

私たちの仮説は2つある。1つは、投資額の大きさの差である。

『個別深化ルート』であれば、数千万円レベルのデータ分析プロジェクトで始めの一歩を踏み出せるが、『統合管理ルート』となると、データ基盤をシステムで構築する数億円の投資が前提となる。この金額差を埋めるだけの強い意思決定ができる経営者は現在の日本にはあまりいないと感じる。2つ目は、組織の縦割り(=組織サイロ)の問題である。データドリブン経営マトリクスを上に進もうとすると、組織横断で物事を考えることが必須となる。解いて大きな価値がでるビジネス課題というのは、組織を横断して存在していることが多く、そういう課題を解かないと経営者が安心するような成果につながらないことが通常多い。しかし、日本企業は組織サイロのモーメンタムが強いので、組織を超えた大きな価値よりも、小さくでも自部門でできるものに執着することが多い。

具体的な例で言うと、日本を代表する製造業の部門長にデータドリブン経営の話をした。部門長が言うには「あなたがおっしゃる話はよく分かる。でも私の部門は、その中の一部の領域を担当している。私が担当している領域に限って何かできることがあれば、それを提案してほしい。」ということである。これが典型的な組織サイロに囚われたケースである。日本企業においては、データドリブン経営に限らず色々なビジネスシーンで見られるケースであると思うが、ことデータドリブン経営に関しては組織サイロに囚われたまま進むと抜け出せない罠にはまっていく可能性が高い。

『個別深化ルート』をたどった企業を分析、うまくいかない企業の共通点

『個別深化ルート』をたどった企業は、始めはまず確実に成果を実現できる。これまで勘と経験と度胸(=KKD)でやってきた世界に、データアナリティクスの客観的な世界が加わるので、その新しい世界の有効性と新鮮さに興奮するケースが多い。そして実際ビジネス成果も出やすい。これは良いことであるが、その反動として問題が徐々に出始める。

発端は、ここで成果を出した役員が資源としてのデータの価値に気づき始めることである。一般的に資源の価値に気づいた人がとる正常な行動というのは、いわゆる囲い込みである。自分たちのデータは自分たちで使う。人のデータはできるだけもらう。でも人には自分たちのデータは渡さない。そして自分がその資源を使って、こっそりと成果を上げていく。より上位の経営層から見ると残念な話であるが、企業に対してコンサルティングをする立場からするとこの状況は手に取るようによく分かる。

例えばある企業のケースでは、研究所、経営戦略部門、IT戦略部門、LOB企画部門、それぞれのリーダーにデータドリブン経営に関する全く同じ話を別々にして回った。本来なら部門同士で連携して、自社のビジネスをよくするために行動すればよいのに、私たちがなぜ同じ話をそれぞれにしなければならないのか?更には、こちらから見ると、それぞれの部門がどういう連携をすればうまくいくかも客観的に分かるが、それを伝えても、「いやいや、うちはうちでやらないといけないので、、、」という話になる。

この状態で、それぞれの組織が『個別深化ルート』を進んでいくと、一生データ管理の熟練度を上げていくことができなくなる。この状態を私たちは、「個別深化ルートの罠」と呼んでいる。気軽にデータ分析のプロジェクトをやって、データ分析の熟練度を上げたがゆえに陥いる罠である。広くシステムの構造で見ると、依存症に陥って抜け出せなくなる構造と類似していると私は感じている。一旦ここに陥ると依存症同様、抜け出すのが本当に大変である。実際、私たちが把握している範囲においては、いまだこの罠から脱した日本企業はいないと認識している。

『個別深化ルート』を経由して変革レベルに到達した、稀有の企業A社の事例

外資系企業A社は、この罠に陥らずに『個別深化ルート』を経由して変革レベルに到達した稀有の企業である。A社は、2004年にCEOがアナリティクスの全社活用と変革推進を宣言し、2006年に社内向けのデータ分析部門が発足した。それから10年間の間に、営業、製造、サービス、IT、人事、会計、R&D、マーケティングとその活動領域を拡大し、この間約1,000億円の純利益増加に貢献した。ただここで問題になったのは、データ管理の熟練度である。

毎回データ分析のプロジェクトをやるたびに、データの準備やクレンジングにプロジェクトの総工数の約60%〜80%が費やされているということが判明した。このデータ分析部門にいる人材は、A社の中でもBest of Bestの人材であり、こういう時間単価の高い人材が非付加価値作業に時間を取られているということは問題ということで、A社はこの段階でデータ管理の熟練度を全社的に向上しようと決心した。

A社は外資系であり、CEOのトップダウンである程度物事が動く会社ではあるが、そのA社をしても、組織横断でデータ管理を統合するということは、既存の組織に影響を受ける社内のリーダーではできないと判断された。結果外部からスカウトしたデータ統合のリーダーを中心として、データ管理の熟練度を上げる活動が全社的に推進され、約2年かかり、変革レベルに達している。

『統合管理ルート』を目指した日本企業はどうなっているのか?

残念ながらこちらのルートでも順風満帆とはいっていない。『統合管理ルート』を志向する典型的な企業の主張は 「わが社は将来のプラットフォーマーを目指して、事業をまたがった全社のデータを統合して、データに基づいた経営を行っていく!」であり、この主張自体は素晴らしい。ただ問題になるのは、この主張がCIOより発せられ、それがLOB側に浸透していない、いわゆる「一人芝居」というケースである。今の世の中がCIOにとって、最高であり、一方最低であるという主張が私たちが昨年全世界のCIO 2,258名にインタビューした結果 グローバル経営層スタディ:CIOの視点 超越する”I” IBM Institute for Business Value. 2018. に示されている。CIOの果たすべき役割が、ITシステムに関するものから、マーケティング、商品開発、事業戦略に関わるものまで大きく広がり、その中でCIOが存在感を出していかないといけないというプレッシャーと戦っている、という話である。

存在感を出せるCIOにとっては最高の世の中であるが、その逆もまた真なりということになる。そういった中で、データレイクに代表されるデータ管理の領域は明らかにCIOが果たすべき領域であり、ここを勇んで取り組もうとするCIOは多くいる。しかしながら、結果目的を達成できず苦戦しているケースが多々見られる。

その理由は私たちは非常に明快だと思っている。データ管理の熟練度を上げていくという活動は、一見ITの話の様に見えて、実際はITの話ではないということの不理解にあると考えている。データ管理の熟練度を上げるというのは、非常に高いレベルでビジネスの理解が必要なことであり、ビジネスを理解して、どうやってビジネス効果を実現していくかのストーリーなしに、熟練度を上げていくことはできないと断言できる。

しかもこの領域は組織横断であり、日本企業が苦手としている組織サイロを超えた世界観を創らないといけない。これには、何が起こっても妥協せずに事を成し遂げるというある種の覚悟が必須であり、ビジネスの理解と覚悟なしに「これからはプラットフォーマーだ、とかデータドリブン経営だ。」といったバズワードだけでは成り立たないのだ。

『統合管理ルート』で成功している数少ない日本企業小売業のB社の事例

B社は、変革前は入門レベルの原点に近い位置にいた。社内の重要データの約7割はExcelや紙で保管され、相互で共有することが難しい状態にあった。かつ共有されているデータも言葉の定義がまちまちで、例えば売上という言葉1つとっても、営業側とマーチャンダイジング側で、サービス料金や社員使用分を含む、含まないでそれぞれ異なった定義で同じ言葉を使用していた。

B社が秀逸だったのは、このような現状を正確に把握した上で、3年間で変革レベルに到達し、業界No.1のデータドリブン経営企業に変革すると、社長始め関連する取締役全員で決めたことである。そのための最短経路を考えた結果、まずは上に上がり、その後そこで構築した分析基盤を用いて速く右へ進んでいくという『統合管理ルート』を選択された。

データ基盤を構築するアプローチも他の企業とは一線を画しており、まずは取締役・事業部長全員で、「データを用いてこんなことができたら、大きなビジネス価値を実現できる。」といういわゆるユースケースに関して徹底的に議論を行った。そしてそれらのユースケースを実現するために必要十分となるデータをデータ基盤に蓄積するというアプローチをとった。結果データ基盤ができあがった段階で、すぐにビジネス価値を実現できている。

また、興味深いこととして、この取り組みの副次的な効果がビジネスに大きなプラスの影響を与えた。取締役・事業部長全員で議論をしたことで、お互いがやっていること、考えていることを相互に深く理解することができ、結果、データの基盤ができあがる前に、関連役員でチームを作って、これまで自部門だけではできなかった問題解決に取り組み出すことができるようになった。組織サイロに苦しみ更にそのサイロ化が進んでいっている企業とは真逆の現象で、結果この取り組みが開始した次の年には、財務諸表ではっきり分かる程度の大きな収益性の改善が見られた。そして、その後も収益性の改善は継続している。

まとめ

『個別深化ルート』と『統合管理ルート』は、どちらが良いという正解がある話ではない。企業の置かれた状況や企業内の組織の力関係等をふまえ適切な方を選択すればよい。ただ、どちらを選択するにせよ、その先の道のりは平坦なものにはなりえない。どうすれば成功するかということについては、その企業の組織能力に依存する部分が多く、私たちも一律の答えはまだ確立できていない。一方こうやれば必ず失敗するというのは、本論文の内容が参考になると考える。先人が踏んできた失敗の轍をふまずに、自社の組織能力をふまえた理想のルートを描くこと、そしてそのルートを何があっても一歩一歩辿っていくこと、それがデータドリブン経営への一番の近道と考えている。

余談であるが、ページの冒頭にある図1のデータドリブン経営マトリクスは、人間の無意識の深層を動かす効果があるように感じている。過去にご支援してうまくいっている企業は、みなこのマトリクスを使って、今自社がどこにいて、どういう経路をたどって最終的にどこに到達する、というのを常日頃共通のチャートとして使用し続けている。

そうするとなぜか、結果その通りに企業変革が進んでいく。明確な道のりを常に示し、関係者で共通理解し、それが無意識の深層の中で、意識を超えた部分で変革が実現されていく。データドリブン経営という非常に難度が高い領域へと足を踏み入れる場合には、そういうビジネスでは一般的ではない部分に頼ることも必要だと個人的には感じている。

女性技術者がしなやかに活躍できる社会を目指して 〜IBMフェロー浅川智恵子さんインタビュー

ジェンダー・インクルージョン施策と日本の現状 2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主 […]

Qiskit Runtimeで動的回路を最大限に活用する

私たちは、有用な量子コンピューティングのための重要なマイルストーンを達成しました: IBM Quantum System One上で動的回路を実行できるようになったのです。 動的回路は、近い将来、量子優位性を実現するため […]

Qiskit Runtimeの新機能を解説 — お客様は実際にどのように使用しているか

量子コンピューターが価値を提供するとはどういうことでしょうか? 私たちは、価値を3つの要素から成る方程式であると考えます。つまりシステムは、「パフォーマンス」、「機能」を備えていること、「摩擦が無く」ビジネス・ワークフロ […]