柴山 真里

日本アイ・ビー・エム株式会社

グローバル・ビジネス・サービス事業本部

ラーニング&ナレッジ リーダー

業務改革コンサルタントとして活動の後、エグゼクティブ補佐を経てラーニング&ナレッジ(人財開発/ナレッジ促進)へ。以降ラーニング&ナレッジ リーダーに就任。「研修提供」に留まらず、社員が主体的に学び続け、変わり続ける組織の実現をリードしている。

仲田 清人

日本アイ・ビー・エム株式会社

グローバル・ビジネス・サービス事業本部

ラーニング・オーガナイゼーション・イニシアティブ

基幹業務刷新プロジェクトのコンサルタントとして活動の後、「ラーニング・オーガナイゼーション・イニシアティブ」を立ち上げ、「学習する文化」の推進を担う。コンセプトとして“Learn as Breathe”を掲げ、呼吸するように自然に学び続ける環境作りに取り組む。

パンデミックのインパクトを正確に予期し備えていた企業は無かった。日本アイ・ビー・エム(以下、IBM)もこのインパクトを予見できていたわけではない。しかし、「予見はできていなかったが、対応することはできたし、そのための準備はすでにできていたように思う」という。現にIBMは、パンデミック後に寧ろ変革を加速していった。戦略子会社の統合、インフラサービスのスピンアウト、ハイブリッド・クラウドへの注力。新規のコンソーシアムやジョイント・ベンチャーの立ち上げ。プラットフォームサービスのリリース。これらは全て、パンデミック後に行われている。

「予見できていなくても、対応できる」とはどういうことなのか?何が起こるかわからないのに、なぜそれに対して準備ができるのか?もしそのようなことが可能ならば、それは「究極のアジリティ」と言えるだろう。IBMはどのようにして「究極のアジリティ」を実現しているのか。

ヒントはIBMが提唱する「Dynamic Delivery」の3つの柱の一つ「Humans in the Network」なのだが、ポイントは、その内容以上に、その成り立ちに存在していた。「Humans in the Network」は、コロナ禍に対応するために生まれたものではなく、もともと存在していたものなのだという。

「Humans in the Network」とは一体何なのか。それはコロナ禍においてどのように有効に機能したのか。このコンセプトを紐解くため、その推進を担うIBMグローバル・ビジネスサービス事業本部 ラーニング&ナレッジ リーダーの柴山真里、同ラーニング・オーガナイゼーション・イニシアティブの仲田清人に話を聞いた。

バーチャルは、リアルの縮小コピーではない。

——2020年は激動の1年になり、地理や産業を問わず世界中が変化を強いられました。IBMは当時、どのように対応したのでしょうか。

柴山 2月末には社員は原則リモート勤務、4月からは本社シャットダウンとなり、お客様のミッションクリティカルな業務を現地でご支援する必然性がある社員以外は全員が在宅勤務前提となりました。

4月1日入社の新入社員研修が大きな課題でした。2月から雲行きが怪しくなっていたので、チーム内でリスク評価を行い、「もし完全にバーチャルで実施せざるを得ないとしたら、それは実現可能か?」を検証することにしました。3月中盤にその検証を終えた頃には社会情勢は更に悪化しており、3月終わりの段階で「新人研修は、質も量も妥協なしで完全にバーチャル実施する」と決断しました。社員も講師も3ヶ月間一度も出社なしで新人研修をフルコースで行うという初めての試みでしたが、事前検証のおかげで「出来る」という確信を持って取り組めました。

——日本中の新卒採用企業が対応に苦慮していた状況でしたが、3月末時点で完全バーチャル新人研修を決断するというのは早い決断でしたね。

柴山 そうですね。最悪の事態を想定して技術評価をしておいたことがポイントだったと思います。IBMの新人研修は数百人規模となり、グループワークやケーススタディのような複雑な構成なのですが、これを集合研修と遜色ないクオリティでやりきれた、ということは、当時「バーチャルで果たしてどこまで出来るのか」と手探りだった中、大きな自信になりました。

仲田 しかし、新人研修を受けるのは当然新人のみであり、IBM社員全体の中のごく一部です。我々は次のステップとして、「バーチャルで出来ること」「バーチャルだからこそ出来ること」を、より多くの社員に体験してもらいたいと考えました。

パンデミック以前は、箱崎の本社に春と秋の年2回、数千人が集まる学びのお祭り「IBM Way Day」というイベントを開催していたのですが、緊急事態発令のさなかでは当然そんなことは出来ない。IBM Way Dayは社員同士のネットワーキングの側面も強かったため、ネットワーキングが出来ない以上は中止せざるを得ないと思っていたのです。

でも新人研修を通して得た学びを踏まえ、考えを変えました。「この状況だからこそ、バーチャルでしか実現出来ない、新しいIBM Way Dayを実現しよう」と発想を転換したのです。

この「リアルが出来ないからやむを得ずなんとかバーチャルで」ではなく「バーチャルだからこそ」という転換は重要な変化点でした。

バーチャルを前向きに捉えてみると、その利点は非常に多かった。出社/帰社が不要だから一日ではなく半日に時間を短縮できましたし、Web会議に加えてSlackを併用することにより、参加者同士で講演を「パブリックビューイング」しているような状態が実現され、リアルな講演の場では不可能な多くの社員同士のN:Nの交流が生み出されたのです。

更に最もインパクトがあったのは、以前より多様な参加者層にリーチできたことでした。バーチャル開催をすることで、これまで箱崎本社での参加が困難だった全国各地の事業所所属社員たちも気軽に参加できるようになりましたし、東京在住であっても家族の事情で参加が難しかった社員たちも家族とともにイベントに参加してくれて、社員だけでなくその家族からも喜んでもらえる、よりフェアでインクルーシブなイベントが実現できたのです。日本だけでなく他国のIBM社員も参加してくれました。

——バーチャルだからこそ実現できたことについて、もう少し具体的に教えてください。

柴山 まず、イベントに参加するために移動が必要ない、という点は、当たり前といえば当たり前なのですが、そのメリットは非常に大きなものでした。IBM Way Dayの参加者は過去においては最高でも3,000人程度でしたが、バーチャルで実施した2020年5月回は4,000人を超えました。印象に残っているのはイベント開始前の時間です。続々と参加者が集まってきている中、Slackで「今日はどこから参加してますかー?」と呼びかけました。「沖縄から」「札幌から」「名古屋から」「鳥取から」「京都から」。すると自然に誰かがその県の名産品のスタンプを貼ったりして。本当に全国各地の社員が一堂に会してくれているということが実感できました。

仲田 「今日なんとか記念日な方はいらっしゃいませんか?」という呼びかけも良かったですね。自分の誕生日。子供の誕生日。結婚記念日。投稿される度に、たくさんの祝福スタンプが並びました。

柴山 本社で開催していたときは、開始前の時間というのは静まり返っているものでしたが、バーチャル開催だとイベント開始前にすでに盛り上がっていて、4,000人がイベント開始を楽しみに待っている熱気を感じることが出来ました。

仲田 参加者の多様性は、場所だけではありません。緊急事態宣言の折、子供も外に遊びに出られず家にいる中で実施されるイベントであることから、家族と一緒に参加出来るようなプログラムも用意しました。社員がAIやブロックチェーンやクラウドなどの講義を聴いている隣で、子供たちはタブレットやスマートフォン経由で絵本の読み聞かせや、リトミック、ダンス、理科の実験などで楽しみながら学んでもらいました。

柴山 当イベントではキーノートスピーチに社外の著名な方をお招きしお話を伺う構成になっているのですが、これもバーチャルならではのものになりました。特に2020年11月のIBM Way Dayでは、台湾デジタル担当大臣のオードリー・タンさんにご登場いただけたのです。

海外からゲストを招くとなると渡航時間や費用などの調整が難しいですが、バーチャルであれば、物理的な距離は問題にならない。ならば寧ろこれは、海外ゲストにチャレンジするチャンスだ、と発想を転換した結果実現したものです。これは社内でも、米国本社や他国の IBM でも驚かれ話題になりました。

仲田 このように、リアルイベントの置き換えではなく「バーチャルだからできること」をやる。リアルを越えるバーチャルを実現する、というスタンスで臨むと、工夫できることは数多くありました。結果として、参加人数だけでなく、参加者の満足度もリアル以上の評価となり、コメントには「コロナ収束後もバーチャルを継続してほしい」という声が数多く寄せられました。「リアルイベントの方が良かった」という声は数千件のコメントのうちわずか数件のみでした。

柴山 当時、社内には「完全バーチャルでリアルと遜色ないIBMのサービスをお客様に提供することは可能なのか」という半信半疑な空気がありました。しかし、リアルなプロジェクトさながらのケーススタディを含んだバーチャル新人研修、そしてリアルを越えたバーチャル体験を大規模に提供したIBM Way Dayを通じて、バーチャルは「制約」ではなく「進化」だ、私達はこの機会において、新しいサービスモデルを作っていくのだ、という空気に変えていくことに貢献できたと思います。

予想していたわけではない。しかし準備は出来ていた。

——バーチャルはリアルの単純な代替ではない、というのは理屈では理解できますが、実装することは簡単ではないように思えますね。

柴山 そうですね、おそらく、一から始めなければならない状態だったなら、このようなスピード感で対応することは難しかったかも知れません。なぜ可能だったのかと問われれば、「IBMにはその準備が出来ていた」ということなのだと思います。

——「準備が出来ていた」というと、コロナ禍を予想していたということでしょうか。

柴山 いえ、さすがにそのような予知をしていたわけではありません。もちろんコロナ禍は私たちにとっても大きな予想外の事態でした。「準備が出来ていた」というのは、コロナ禍に対する準備が出来ていたという意味ではなく、どのような社会変化が生じたとしても、それに迅速に対応していけるような、変化への柔軟性を整えていた、という意味です。

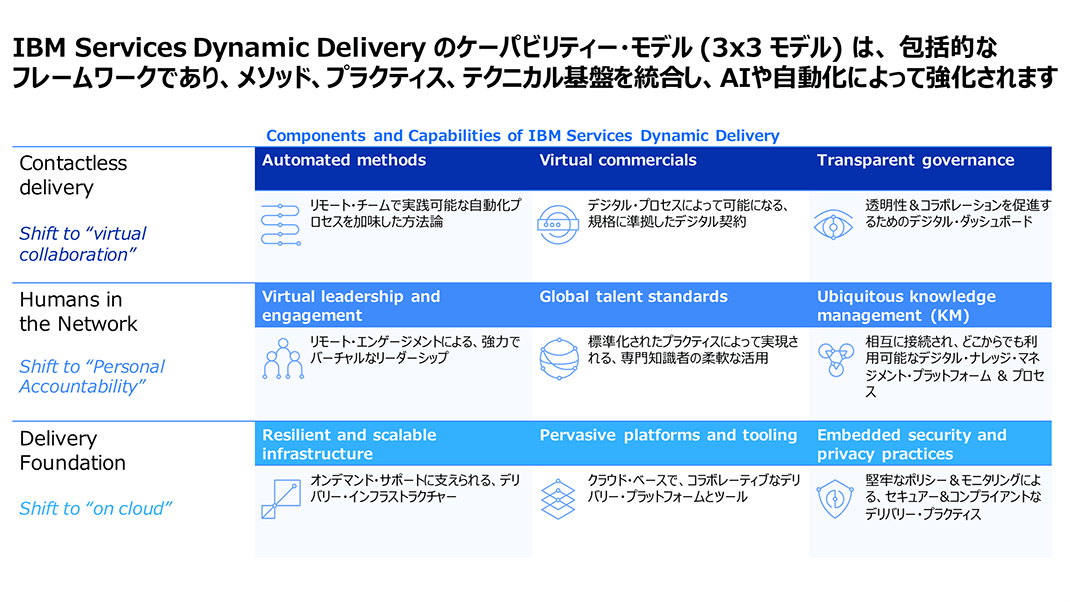

仲田 IBMが提唱しているDynamic Deliveryのケーパビリティ・モデルの2段目に「Humans in the Network」というコンセプトがあります。これは「Virtual Leadership and Engagement」「Global Talent Standards」「Ubiquitous Knowledge Management」の3つで構成されていますが、これら個々の要素は、Dynamic Deliveryという考え方を論理的にブレークダウンした「演繹的」なものではなく、すでに実践していたものをDynamic Deliveryの名の下に「帰納的」に構造化し直したものなのです。

つまり、Dynamic Deliveryに必要な構成要素は、コロナ禍以前からすでにIBMが実施していたものでした。これらの以前から培ってきたケーパビリティを、コロナ禍に際して応用して対処した、というのが、「変化への柔軟性」の内実です。

——なるほど、となると、この「Humans in the Network」を構成する3要素のそれぞれについて、IBMが実際に取り組んで来たことは何なのか、お話しいただけますか。

仲田 はい。まず一番わかりやすい例は「Ubiquitous Knowledge Management」ですね。IBMは社員同士の知識の交流こそがイノベーションの源泉であると信じ、ナレッジの集積と活用に取り組んできた長い歴史があります。ナレッジ・マネジメントの手法は歴史とともに変遷してきましたが、現在はクラウド上に構成した「Lighthouse」というナレッジ・データベースに、様々な生産的活動成果を一元的に蓄積し、またインターネットの検索エンジンのように必要なナレッジを検索し再利用出来るようになっています。

これまではわからないことがあったら「隣の人に聴く」が普通でしたが、社員がプロジェクトルームや社屋に集まるのではなく自宅で作業するようになると、突如として隣の人に聴くことが出来ない状況が生まれました。しかし多くの社員は、わからないことがあったら隣の人に聴く代わりに、Lighthouseでナレッジを検索する、というように自然に行動を切り替えて対処することが出来ました。

——しかし、ナレッジ・データベースは、ナレッジを利用するのも登録するのも社員ですよね。ナレッジ・データベースは存在するけれど価値あるナレッジは格納されておらず誰も使っていない、という声を聴くことも多いです。IBMではこの問題はなかったのでしょうか。

仲田 いえ、率直に申しますと、実は数年前まではまさにIBMもその問題を抱えていたのです。ご指摘の通り、データベースを用意しただけでは社員は誰もそこに参加してくれません。価値あるナレッジが提供されることは無いし、よって検索しても得られるものがない。誰も使わないデータベースにせっかくのナレッジをわざわざ登録しようとは思わない。このようなネガティブ・ループが存在しました。数年前まではLighthouseという名前すら知らないという社員も多かったのです。

——まさにそのネガティブ・ループに悩んでいるケースは多いと思います。IBMはその悪循環をどうやって断ち切ったのでしょうか。

仲田 実はそのお話を始めるとそれだけで本日の時間を使い切ってしまいそうですので詳細に立ち入ることは控えますが、ごく簡単に触れますと、「手間の壁」(登録/活用が面倒)と「気持ちの壁」(ナレッジシェアはしたくない/メリットがない)という2つの壁があって、この壁を取り除いていく、という活動に取り組みました。

つまり、登録する手間も検索する苦労も感じさせない。そして登録された素晴らしいナレッジにはしっかりとスポットライトを当ててレコグニションすることにより、ナレッジへの貢献こそが社員にとってのキャリアにつながるようにしたのです。

柴山 この取組が実を結んだ結果、今は社員同士が楽しんで新しいナレッジを登録し、よいナレッジが蓄積されていることを知っている社員は積極的に検索/活用し、活用されていることが嬉しい社員は更にナレッジ貢献してくれるようになるという、ポジティブ・ループが自動的に回っています。このナレッジ・ベースがあったからこそ、突然の在宅勤務となり「物理的な孤立」が必要になって以降も「知的な孤立」状態にはならないで済むようなサポートが出来たのではないかと考えています。

——「Ubiquitous Knowledge Management」についてはよくわかりました。では、「Global Talent Standards」についてはいかがですか。

柴山 2018年から「Future Skill Program」という取り組みをはじめました。これは一般的に言われる「Re-Skilling」「Up-Skilling」「Cross-Skilling」の3つの種類のSkillingを、研修だけでなく実践的なハンズオンを提供したり、スキル習得後のOJT先までつなげて支援する仕組みです。

仲田 「Skills as a Currency(通貨としてのスキル)」という言葉を使っています。これは「スキル」が金銭的価値を持つものになってきた、という意味でもありますし、スキルが「通貨」の3つの特性(計測/蓄積/流通)を備えた管理可能なものとして体系化されてきた、という意味でもあります。

IBM内ではいわゆるジョブベースのスキル要件定義に加えてもっときめ細かくスキルを管理するために「資格」と「Open Badge」を活用し、社員個々のスキルを可視化しています。この可視化されたスキルを土台にして、今後のIBMのビジネスや自身の個人としてのキャリア志向を鑑みながら、社員一人ひとりが自分が伸ばすべきスキル領域、そしてそのスキルを獲得する手段を計画することが出来ます。

そしてIBMはその社員個々のスキル獲得目標を支援するとともに、その組織としての集計がIBMの目指す方針に沿っていることをチェックし、必要に応じて軌道修正を行います。

柴山 このように個々の保有するスキルが明確かつオープンになっているのですが、実はこれはGlobal IBM全体で同じ基準に基づいたスキル管理システムになっています。したがって、IBM社員であれば、会ったことがない社員であってもその人がどのようなスキルを持った人物かがわかりますし、これは自分が今求めているスキルを保有している人を検索できるKnow-Whoシステムにも接続されています。

仲田 バーチャルベースで仕事をするようになると、このグローバル共通のスキルのものさし(Global Talent Standards)が活躍する場面が増えました。

例えばとあるプロジェクトの会議中、ちょっとニッチな領域に詳しい専門家の助言が欲しい、そんなとき、かつては会議終了の後に専門家を探し、コンタクトをとって、可能であれば会議に参加してもらうアレンジをし、そして次の会議に参加してもらう、ということをしていました。海外から招聘しようとするならば一大事で、日程調整、ホテル、飛行機、ビザなど大変な労力をかけた結果ようやく1ヶ月後に会議が実現するなんていうことも。

しかしいまは、専門家の知見が必要であればすぐに相談すべき相手を国内外問わず特定し、その場でSlackでコンタクトを取って聞いてしまいますし、都合がつけばそのままその会議に参加してもらうこともあります。議論のスピードも質も圧倒的に向上させることが出来るようになりました。

——「Global Talent Standards」も、コロナ禍前から取り組んできた施策がコロナ禍において生きることになったのですね。では、最後の一つ「Virtual Leadership and Engagement」についてもお聞かせ下さい。

柴山 はい。ここでは日常業務におけるSlackの活用を例としてお話します。IBMはGlobalで全面的にSlackを導入しており、全社員がコミュニケーションベースとしてSlackを活用していますが、Slackの特徴はグループベースでのチャットコミュニケーションですね。

個々人は自分の組織、自分のプロジェクト、同期、その他の関心事項ベースでの自主的なグループなど、多様で多層なチャンネルを活用してコミュニケーションを行っていますが、Slackですと、「組織の壁」を意識することが殆どありません。寧ろあらゆるパターンで人と人がネットワークを張り巡らせるようになっていきます。弊社社長の山口が日々つぶやくチャンネルなどもあり、そのチャンネルをフォローするもしないも個人の自由です。コロナ禍が本格化してきたのはちょうどそのような新しい形でのチャットコミュニケーションが定着しつつあるタイミングでした。

以前物理的に集まって仕事をしていたときは、物理的な距離の遠近がそのまま関係性になり、他部門と会話するときは文字通り「壁を越える」ことが必要でした。しかし、全員がバーチャルで働いていると、物理的な壁を意識しなくなります。

その結果、Slackを通じて部門や国、立場などをまたいだやり取りをすることにハードルを感じなくなりました。物理的に出社していたときはとても分厚いように感じていた組織と組織の壁でしたが、今となっては「壊された」というより「いつのまにか溶けてなくなっていた」感覚です。

仲田 この現象に注目してからは、更にこれを加速させていくことを意図的に行うようになりました。例えば部門横断でいくつかテーマを設けてオンラインサロンをSlack上で立ち上げ、運営しています。個人的に最近特に注目しているのは「グラレコサロン」ですね。グラフィックレコーディングを学びたい人、すでにスキルを持っていて実践の場を求めている人、活用したい人の3者が集い、勉強会を催したり、セミナーなどでグラレコしてほしいという依頼をしたり、お互いに作品をシェアしあって学びあうなどしています。

口コミが口コミを呼び、ネットワークがネットワークを呼び、いつの間にか「社内でグラレコをしてほしいときはあのサロンに相談しよう」というコミュニティになってきました。100名近くが集うサロンになって親しくやり取りが行われていますが、面白いことにこの100名のほとんどはリアルには顔を合わせたことが一度もなくて、それでも全く問題なく活動していることですね。

残された謎。なぜIBMは「準備が出来ていた」のか。

——Dynamic Deliveryが、実はロジカルに演繹されたものではなく、IBMが実践してきたことを帰納的に体系化した実践的なものであることがわかりました。「予想は出来なかった、しかし準備は出来ていた」という意味もわかりました。しかし、まだ分からないことがあります。IBMは、どうしてそのような「予測できない変化に対応する柔軟性」を持つことが可能だったのでしょうか。なぜ「準備が出来ていた」のでしょうか。

仲田 ごもっともな疑問点ですね。実はそれは、今回のこの「Humans in the network」というテーマについて私達ラーニング&ナレッジという組織がお話させていただいていることに関係しています。後編では、そのご説明をさせていただきますね。

おすすめリンク

ビジネスのあらゆる領域でリモート体制の整備や自動化などのテクノロジーを取り込んだ変革求められる中、次世代ITサービス実現のために日本IBMが打ち出したフレームワーク「Dynamic Delivery」。

その概要と、変革を実現した事例の詳細について、以下を御覧ください。