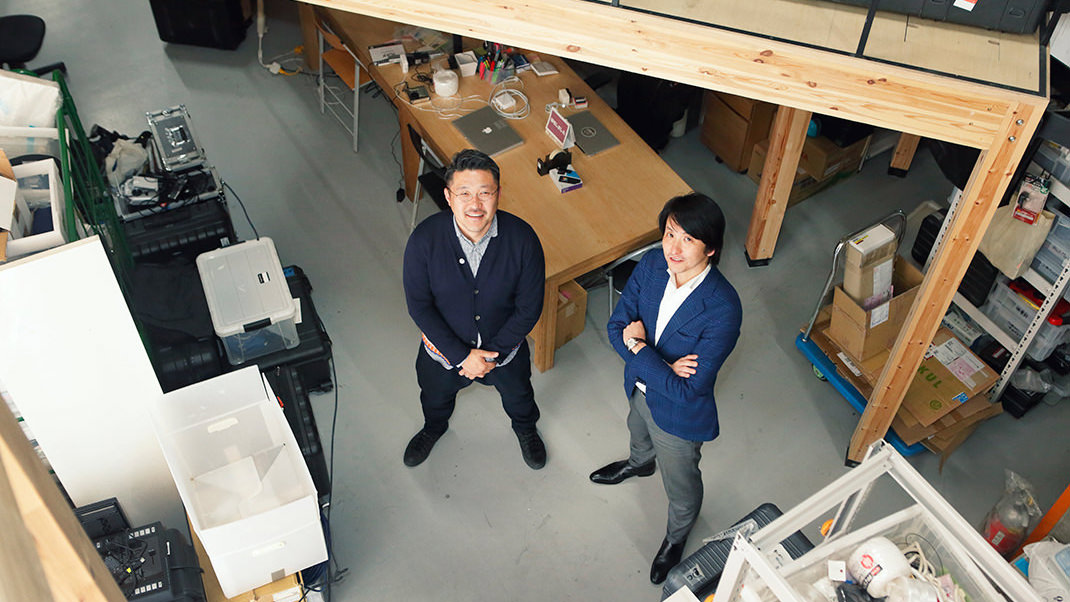

森 祐之

日本アイ・ビー・エム株式会社

グローバル・ビジネス・サービス事業本部

戦略コンサルティング 理事・パートナー

日本IBMにて技術戦略コンサルティングをリード。テクノロジーの進化とともに企業変革のあり方を進化させ続け、経営意思決定の高度化、グローバル統合化などの取り組みを実践。近年は、デジタル技術時代における、ユーザー体験のデザインから始まるスモールスタートでの変革アプローチを、幅広い業界において推進している。

西垣 智裕

日本アイ・ビー・エム株式会社

グローバル・ビジネス・サービス事業

コグニティブ・プロセス・オートメーション部長

アソシエイト・パートナー 公認会計士

監査法人において法定監査、株式公開支援、企業再編時の財務デューディリジェンス、内部統制導入コンサルティング、システム監査などに従事。その後、アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス株式会社(現:日本IBM株式会社)に入社し、経理・財務領域におけるシステム構築及び業務変革プロジェクト、内部統制プロジェクトなどに従事。現在は電子契約・電子署名をはじめ、AI、ワークフロー、RPA、アナリティクスなどを活用し、フロントからバックオフィス業務全般のデジタル・トランスフォーメーション推進を行うオートメーションコンサルティング部門の責任者を務める。

日本企業に激震をもたらした経済産業省のDXレポートから2年、世界がかつてないスピードで変化を続ける中で、多くの企業がデジタル変革を加速させることとなった。正解が見えない状況で試行錯誤を繰り返してきた企業も多かったが、この度の変化の中で進むべき道がおぼろげながら見えてきた。

その「あるべき企業の姿」として、止まることのない変化に迅速かつ柔軟に対応し、常に競争力を持ち続けるために、日本IBMが提唱するのは「先進デジタル企業」という考え方だ。同社の技術戦略コンサルティングをリードする森祐之氏と、業務のデジタル化を推進するコグニティブ・プロセス・オートメーション部長の西垣智裕氏が、「先進デジタル企業」への変革に必要なポイントを「戦略」「テクノロジー」「組織」の3つの切り口から紐解く。

DXレポートから2年、デジタル変革の進捗を問う

−−経済産業省が「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」(以下、DXレポート)を発表してから2年が経過します。2020年は新型コロナウイルス感染症の拡大という未曾有の事態が起きました。日本企業のビジネスを取り巻く環境は、今どのようになっていると見ていますか。

森 デジタル化、デジタル変革、デジタルトランスフォーメーション(以下、DX)などの言葉は以前からありましたが、多くの企業が明確に認識し、危機感を持つきっかけになったのが「DXレポート」です。しかし、デジタル変革の必要性や危機感は感じつつも、「何をすればいいのか」「どんな状態を目指せばいいのか」などの疑問を持ったまま、多くの企業が試行錯誤していました。

そのタイミングで世界を襲ったのが新型コロナウイルス感染症(COVID-19/以下、新型コロナウイルス)です。人の移動が制限される状況において、リモートワークなどが余儀なくされる中、これまでデジタル変革を進めていた企業は、自分たちの取り組みは実は非常に効果的だったと気が付いたのではないかと思います。そうした環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できるようになっていることが、デジタル変革の目指す先なのです。

西垣 デジタル変革は2つのステップに分けて考えることができます。最初のステップは、紙のやり取りを廃止する、リモートワークの体制を整えるなど、業務を電子的に行えるようにするという意味でのデジタル化です。次のステップは、そうしたベースの上で、様々なデジタル・テクノロジーを活用しさらなるトランスフォーメーションにより、これまでとは異なる、新しい働き方をするという段階です。

2020年に入ってからの世界の変化により、最初のステップが急速に進みました。そして現在は次のステップに向かう過渡期にあると言えます。ただ、企業や業界によっては、まだまだ紙を使った作業が残っているなど、最初のステップにおいても進んでいない部分もあります。

森 IBMでは企業のデジタル化の成熟度を5段階(評価中、考案中、実験中、定着済、最先端)で捉えていますが、世界的に多くの企業が3つ目の「実験中」にあります。一方、先進的な企業はその先の「定着済」の段階に位置し、デジタル変革の手法やそのための組織体制がある程度確立されていて、好業績を収めています。「実験中」と「定着済」の間には大きな差があり、元は個人間の差を表す言葉ですが、企業間でも“デジタル・デバイド”(※1)が生じつつあることが明確になっています。

(※1)デジタル・デバイド:

インターネットやパソコンなどの情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差(平成 16 年版情報通信白書)

−−日本企業全体では既にデジタル変革の取り組みを進めている、と言えるわけですね。より多くの企業が「定着済」まで進むためには、どのようなことが必要なのでしょうか。

森 企業のデジタル化への取り組みの進捗度合いを「顧客体験向上」「IT基盤構想」などの複数の要素に分けて見てみると、IT基盤の整備など、ハード的な領域では比較的どの業界も進んでいます。一方で課題として浮き彫りになったのが「示唆の導出を活用」、つまりデジタル化によって新たに得られるようになったデータから、洞察を得てイノベーションにつなげるという部分です。デジタル化成熟度が「定着済」にある先進的企業でも、ここでは苦労しているところも多く見られます。

「データの時代」と言われて久しいですが、データがあれば何か生まれるのではないかと考えている企業は、洞察の部分の改善は難しいかもしれません。データ活用はやればやるほど新しい課題が見つかる奥深い分野です。本腰を入れて取り組まなければ有効な示唆は見つけられませんし、困難だからこそそこから導き出された示唆は差別化要因にもつながります。

こういったことから、今後、洞察の抽出や活用が上手くできる企業とできていない企業との差が出てくると予想しています。常に変化を続ける環境に対し、顧客や従業員、パートナーへの洞察を深め、デジタル・テクノロジーを活用して適応する企業を、IBMでは「先進デジタル企業」と呼んでいます。

「先進デジタル企業」に向けた、3つの変革ポイント

−−先進デジタル企業に向けて、企業はどのようなことから取り組むべきでしょうか。

森 IBMでは「デジタル企業ビジョン&戦略」「デジタル・テクノロジー基盤」「組織変革力」を、先進デジタル企業が備えるべき3つのポイントとしています。この3つを兼ね備えることで、デジタルを活用して俊敏に動く組織へと変革を遂げることができます。

西垣 それらを進めていく上で重要になるのが、ロードマップの考え方です。どうしても“3年後にこうあるべき”などのように固定的なものと考えがちですが、環境変化にあわせてゴールとプロセス、どちらも変わること、見直すことを前提としたロードマップにする必要があります。

そして、組織のトップやCxOレベルが、状況に合わせて常に変化させていくものだと許容し、そのためのビジョンをメッセージとして自社に浸透させることが大切だと考えています。デジタル変革が進んでいる企業では、積極的に変化していくことを認める空気感を、CxOがしっかりと作り上げている印象があります。

−−本腰を入れて取り組んでいこうという姿勢を企業として見せることがまず必要なわけですね。では、その上で必要な3つのポイントへの取り組みについてお教えください。1つ目の「デジタル企業ビジョン&戦略」とは具体的にはどのようなものを指すのでしょうか。

森 「デジタル企業ビジョン&戦略」は、変化し続ける環境の中で、自社の競争優位性は何か、何を“売り”として勝負するのかを定めたもので、「ビジネス・プラットフォーム」と「インテリジェント・ワークフロー」という2つの要素があります。

ビジネス・プラットフォームについては、例えば、「“モノ売り”から“コト売り”へ」と言われて久しいですが、「コト売り」について考えたとき、消費者が困っていることをいかに解決するか、をプロダクト単体の提供だけでなく、トータルかつワンストップで解決することが求められるわけです。そこにきて、自社の提供価値だけでは難しいとなれば、パートナーの力を借りるといったアプローチも必要になるでしょう。

また、最近では煩雑な手続きの自動化や電子化によって、ユーザーが何かしらの体験を得るまでの時間やコストがさらに削減できるようになってきています。“エンド・ツー・エンド”の両方の“エンド”がネットワークの広がりによって国境をも越えていくことで、これまで以上の体験価値を提供できるでしょう。体験のリッチさ、コスト、スピード…自社が提供できる強みは何かを考えるのがポイントです。

西垣 そしてそのビジネス・プラットフォームを実現させるエンジンになるのが、インテリジェント・ワークフロー(※2)です。社内外にあるデータとAI、IoT、ブロックチェーン、オートメーションなど意思決定や業務を支援するテクノロジーを複合的に組み合わせて自動化を進めるのですが、考え方としては企業、場合によっては外部を含めて横断的にデジタル化を最適化するものです。

具体例として、製造業の製造現場を例にすると、IoTで得られた設備の稼働情報をもとにAIで故障予測を行い、その結果から生産工程、生産計画、保全計画もテクノロジーを活用して動的に変化するよう一連のワークフローをインテリジェント化することができます。

(※2)インテリジェント・ワークフロー:

日本IBMが提唱する、社内外に眠るデータと、意思決定や業務を支援できる様々なテクノロジーを組み合わせることで、現行ルールを前提とした局所的な業務自動化から組織横断でかつテクノロジーから得られた示唆からワークフローを動的に進化させる考え方。

「インテリジェント・ワークフロー」について、より詳細に知りたい方は以下の記事もご参照ください

新時代の“ペーパーレス”を考える。電子契約からモバイルまで、プロセス横断で考える業務のデジタルシフト

一足飛びには実現できませんので、まずはある部門でスタートして広げていくというアプローチが有効です。その後、インテリジェント・ワークフローの実現にむけて、社内外の他の組織に広げる横方向の進め方、テクノロジーから得られる洞察を用いて変化の頻度を上げていく縦方向の進め方、2つの軸で考えていきます。

また、テクノロジーから入ると、そのテクノロジーができることを考えるという技術主導になってしまいます。そうではなく、顧客だったり従業員だったり、使う人の価値や体験を考えた入り口にすべきです。顧客やユーザーの価値や体験からその業務は本来どうあるべきなのかと考えると、デジタル化の前にやるべきことに気が付きます。とにかくデジタル化をしてみるということではなく、以前からやっているからという理由だけで今も残っている無駄な業務やフローの見直しなども重要です。

−−自社が変革していく方向性と、そこへ至るための道筋を見定めるということですね。では2つ目の「デジタル・テクノロジー基盤」はどうでしょうか。

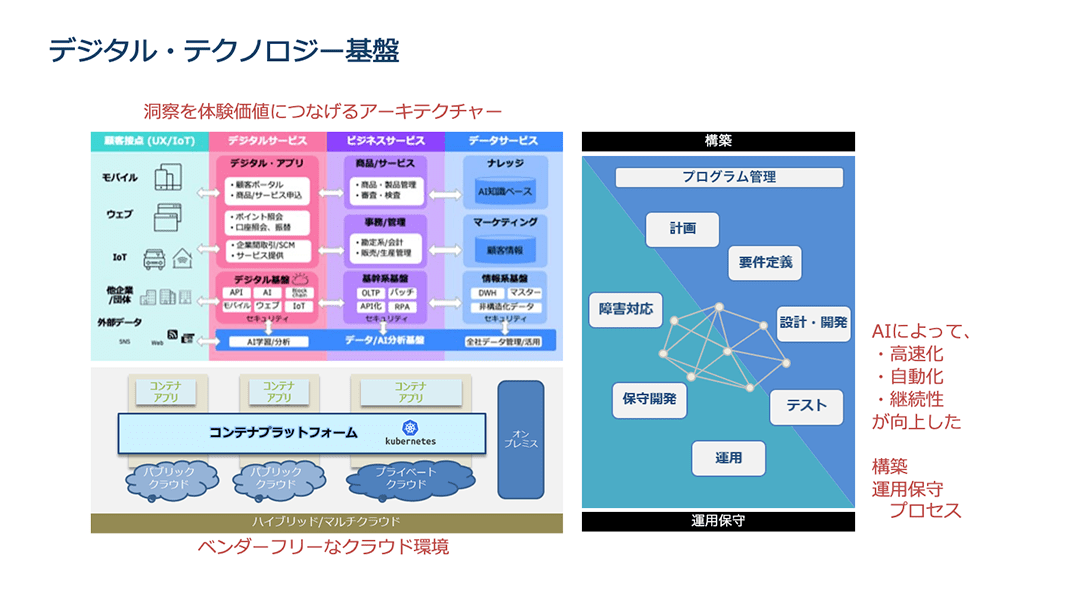

先進デジタル企業になるために必要なデジタル・テクノロジー基盤とは?

森 デジタルを使って消費者と向き合うに当たって、アプリなどのデジタルサービスが使われることが増えています。ユーザーはスマートフォンなどのモバイルデバイスを通じてサービスを利用するのですが、ここでも「構築すれば終わり」ということではなく、使ってもらいながら改修を重ねるというアプローチを取ります。それを可能にするテクノロジー基盤がクラウドやマイクロサービス(※3)です。過去30~40年企業を支えてきたこれまでの基盤は、そうした「常に変化させていく」という運用を前提としていません。

(※3)マイクロサービス:

ソフトウェア開発の技法。複数の小さな規模のサービスを組み合わせることで、一つの大きなアプリケーションを構成する。一塊の大きなアプリケーションと異なり、サービスごとに分けられているため、一部分のみの改修などが容易であるなどのメリットがある。

ただ、デジタル変革だからと言って、企業がこれまで構築してきたシステム資産を一気にクラウドに載せるというのは非現実的です。コストと効果、あるいは時間から見て、どの領域から進めるかを考えることが必要です。さきほどの「デジタル企業ビジョン&戦略」の段階で、自社の取るべき方向性が決まっていれば、それに則って必要な領域から新しいテクノロジー基盤に移していくことができます。

このような新しい基盤と既存のシステムをどのように整理するか、どのように組み合わせるのかという点で参考になるのが、IBMが提唱している「次世代アーキテクチャー」(※4)です。そこに向かってお客様がどのような順番で移行していくのかを一緒に検討して進めていきます。

(※4)次世代アーキテクチャー:

日本IBMでは業界ごとに「変革実現のための次世代アーキテクチャー」を提唱。これからのデジタル時代には4つの変革領域があり、それぞれの領域において、最適な施策をとる必要があるとする。

「次世代アーキテクチャー」の詳細については以下のページをご覧ください

−−決まった方向性について、それを実現するために必要なシステムの考え方ということですね。最後に、3つ目の「組織変革力」は、組織面で1つ目と2つ目を支える役割になりますが、ここでのポイントはどのようなものでしょうか。

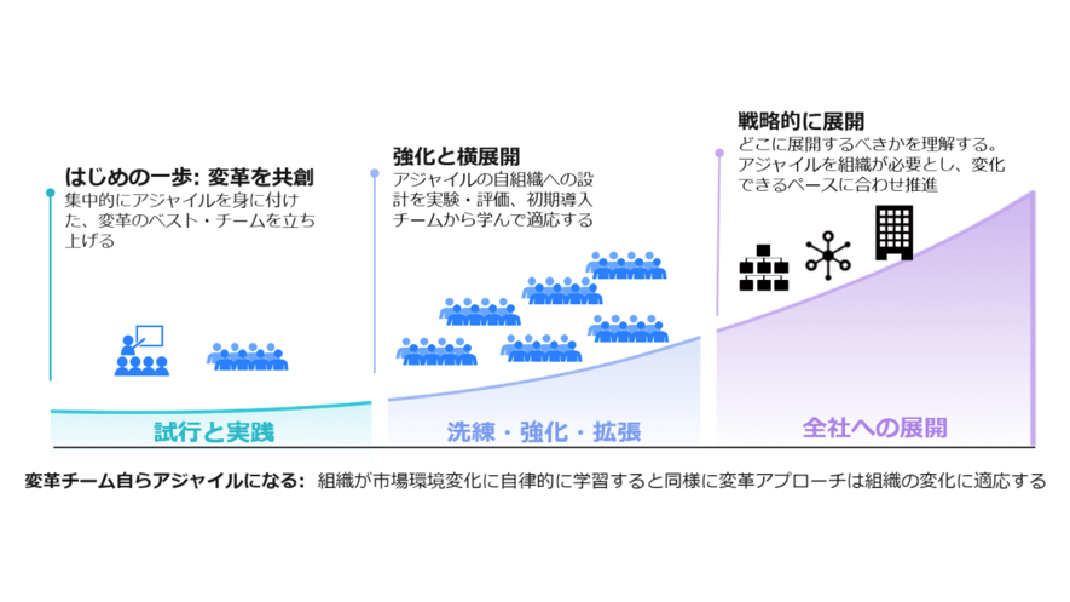

森 ビジネスの方向感が決まり、技術でもシステムをこう変えていくということがわかったとしても、どの段階でどこまで進めるのか、「小さく作る」とはそもそもどういうことなのか、トライ&エラーを具体的にどうやるのか、そこでの考え方はどうあるべきか、など組織として考えておく必要があります。

組織が変革するには、リーダーの考え方、チームの考え方、組織全体の考え方を見直し、最終的には会社の体質を変えていく必要があります。3つのポイント紹介の冒頭で申し上げた「トップがビジョンをメッセージとして自社に浸透させる」という点にもつながるところです。

ここまで紹介してきた3つのポイントについてお話しすると、比較的デジタル変革が進んでいるとされる企業でも、「『組織変革力』のところはまだできていない」という反応をいただくことがあります。方向性を決定して、そのための環境を整えたとしても、特に大きな企業であればあるほど、「人」の変革が一番難しいということかもしれません。

大変革時代に必要な、短いサイクルでのトライ&フィードバック

−−先進デジタル企業の3つのポイントについてご説明いただきました。日本企業が先進デジタル企業へ変革するために、IBMはどのような支援ができるのでしょうか。

森 企業のデジタル変革をサポートします、ということは多くのコンサルティング会社やテクノロジー企業が謳っていることではありますが、ここまで申し上げてきた3つのポイントをまとめてご支援できるのは、IBMだからこそと自負しています。変革に必要なテクノロジーを有しているだけではなく、IBM自身が長く変革を続ける中で培った豊富な経験があります。

IBMはデジタルイノベーションの共同創出の場として、「IBM Garage」という手法をご用意しています。お話しした全てのポイントについて、小さくスタートをし、それを広げ、そして繰り返すというアプローチを取ることができるので、「Garageから始めましょう」とご提案しています。

多くの企業にとって、先進デジタル企業に向けた取り組みは多方面にわたります。入り口も一つとは限りません。例えば、「デジタル企業ビジョン&戦略」を入り口にするとします。その企業の差別化ポイントが「高度な生産能力」であれば、それを最大限に引き出すためには故障予知なのか、稼働能力を高めるのか、それとも業界横断的なサービスを模索すべきか、という議論が最初に行われます。

IBM Garageの特徴はいくつかありますが、特にその進め方がポイントだと考えています。関係者がほぼ缶詰め状態になって進めるイメージですが、2~3ヶ月でベータ版を公開するなど一つの区切りを付けます。さらにその間は、2週間程度を1サイクルとして、ユーザーへのインタビューや、最小限のアプリを構築して試してもらいフィードバックを得るという作業を繰り返します。遠くの目標に向かって延々走り続けるマラソンではなく、短距離のダッシュを何回も繰り返してゴールを目指していくイメージです。

出来上がりのイメージが明確なものを着実に作るという場合は、マラソンのようなアプローチが向いています。しかし、変化が激しいことを前提とし、現時点で正しいものが数ヶ月後には変わっているかもしれないという現在のような状況では、2週間といった期間で一つの結論を出していくというペースの方が有効と考えます。“これで良さそうなので、このまま進めよう”かもしれませんし、“ちょっと違うみたいなので、見直そう”かもしれません。

実際、IBM Garageを活用されたお客様を見ていると、最初に想定していたものと最後に出来上がったものが全く違う、ということも多くあります。始めるときはどの企業も「提供する側」としての意識が強くなりがちですが、IBM Garageでは「使う側」の気持ちになってもらいます。使う側の気持ちは「体験」と言い換えることもできますが、変化の激しい時代に生き残るにあたって、体験は一つのキーワードだと思っています。

−−短距離走で進めるIBM Garageの活用にあたって、ポイントはありますか。

森 短いサイクルで回すと、使う側の視点に気が付く機会が多くなります。

日本企業の特徴として、製品にとにかくたくさんの機能を盛り込む傾向があります。ですが、実際には多機能の製品が必ずしも受け入れられるわけではありません。プロダクトに限らずサービスなども含め、ユーザーにとって「使いやすいもの」「利用したいもの」とはどういうことかを改めて考える必要があります。IBM Garageに参加して使う側の視点を持つことができた方からは、「目から鱗のような体験」という言葉をいただきます。

IBM Garage活用のポイントとして、会社として本腰を入れているか、つまり上層部のコミットがあるかは重要だと思います。「目から鱗のような体験」であってもなかなか進まないことがあり、短期間の試行錯誤を何度も繰り返す必要があるケースもあります。失敗を前提とすることへ意識を変えることは、実際には難しい。消費者の気持ちになるという経験を社員ができていないのであれば、上層部もできていない可能性があります。時間がかかるからこそ、上層部の理解は必須です。

「外からの視点」で、模倣ではない自社のやるべきことを見出す

−−先進デジタル企業に向けて変革を始める企業にメッセージをお願いします。

森 IBMは組織変革という点で、自社を含めさまざまな企業をご支援した中でノウハウを蓄積させています。その蓄積とアジャイルの考えを組み合わせて、IBMにしかできない変革のお手伝いができます。

デジタル変革は模倣ではなし得ません。企業としてやりたいこと、やるべきことが他社と全く同じであることはありませんので、真似ではなく、自分の会社だったらどうするのかに置き換える必要があります。そこで大事なのが、自社を外から見る視点です。従業員視点、顧客の視点、パートナー企業の視点、とさまざまな視点が考えられます。

最終形というものがないので、最初は外部の力を使って一気に変革を進め、だんだん自社だけで回せるようになるのがデジタル変革の理想の姿だと思っています。

3つのポイントを踏まえた、よりスマートなビジネス変革の詳細についてはこちら

ビジネスにさらなるスピード感をもたらす、エキスパートとの共創についてはこちら

各業界のデジタル変革事例や経営者のインタビューなど、『THINK Business』の最新記事をピックアップし、毎月のニュースレターでお知らせいたします。