2019年7月から約3年間にわたって開催されてきた、東京大学と日本アイ・ビー・エム(以下、IBM)の協同プログラム「Cognitive Designing Excellence(以下、CDE)」研究会。人文社会科学系の学問と情報理工系の先端技術を融合し、従来にはなかった概念のもと新しい社会モデルの実現をめざしている。その最後の活動となる第14回研究会が2022年2月9日にオンラインで開催された。

CDEの思考法はスペキュラティヴ・デザインを基調にしている。第1部では、そのスペキュラティヴ・デザインの第一人者であり、アーティストの長谷川愛氏に講演いただいた。第2部では、CDEの分科会Cが取り組んでいる「遺伝子検査受診の心理的抵抗の低減」についての現状報告があり、参加者がディベートを行った。また、今回が最後の研究会ということで、3年間の総括とポストCDEのキックオフも行われた。

同性間で子どもを作る、その技術と命を否定できるか

第1部は、アーティストで京都工芸繊維大学の特任研究員でもある長谷川愛氏の講演。長谷川氏は英国にあるRoyal College of Art(RCA)で、スペキュラティヴ・デザインを提唱する書「Speculative Everything」(2013年)を著したプロダクトデザイナーのアンソニー・ダン氏と環境系建築デザイナーのフィオーナ・レイビー氏に師事した。「一般にデザインは問題解決や消費者に商品を買わせるものとされていますが、スペキュラティヴ・デザインは批評的であり、問題を発見したり疑問を提起したり、討論したり、市民に考えさせるためのデザイン」と解説する長谷川氏は、スペキュラティヴ・デザインに基づいた作品を多数制作している。

「I wanna deliver a dolphin…/私はイルカを産みたい」という作品では、絶滅危惧の海洋生物の代理母になれないか、合成生物学の技術を使って人間とイルカをつなぐ胎盤を実現できないか、などの可能性について考えた。

技術の発展によって生と死の定義はグラデーション化すると考えて制作した「(Im)possible Baby/(不)可能な子供」という作品では、同性間で子どもを作るバイオテクノロジーに対する倫理観について問題提起している。現状、この研究の是非は、各国の異なる倫理コードによって決められている。この生命倫理の壁について、「当事者を筆頭に、多くの人々による熟議によって進むべき」と長谷川氏は考え、作品の展示会場で来場者から意見を募った。

「フランスで結婚した女性同士のカップルの遺伝情報を一部シェアしていただき、それを組み合わせて予測された容貌の子どもの写真や、家族団らん、家族の人生を写真にして展示。この技術を否定することは、この家族の存在を否定することと同じになるので、『同性間で子どもを作る技術ができたときにどう思いますか』と文章で質問するのとは違う光景が見えてくる」

展示の周りには賛否、中立それぞれの意見を壁に貼り、さらにそれに対する意見を来場者が自由に付箋に記して貼れるようにした。一番盛り上がったのは世界最大のイスラム人口を抱える一方、さまざまな宗教の信仰が認められている多宗教国家インドネシアだったという。

脳アップロードができれば、死後の世界をデザインできる

テクノロジーが私たちの死生観にもたらす影響を考える技術死生学についても研究している。宗教というよるべがない人は、どのように死を受け入れるのかを調査。日本人の死生観は、天国に行ったり、別のものに生まれ変わったり、お盆に戻って来たりと、さまざまな宗教のコンセプトが混在している。加えて現代では、死後に異世界に行って生まれ変わる「転生系」や「なろう系」といったアニメやライトノベルが流行しており、長谷川氏は「ある種、これが現代の宗教なのではないか」と語る。

能における死についてもふれた。古くは、能は自分が舞うことができる伝統芸能だった。「能は今のカラオケ的なものだったのではないか。死を扱った演目が多いということは、死が近くにあって死ぬ練習をし、それが死の受容の技術になっていたのではないか」と分析する。

「過去にファンタジーとして考えられていたことは、未来の世界では技術によって実現するかもしれない。能の『八島』という演目は、修羅界に転生して絶えず戦い続ける男の話。まだ遠いと言われている脳アップロードの技術(人間の意識を機械にアップロードする技術)ができたときには、これは私たちの現実になる。脳アップロードができれば、私たちは死後をデザインすることができる」

こうして生と死に関する研究、作品制作を行っている長谷川氏。ファシリテーターを務めたIBMの柴田順子が「CDEでは以前、能楽師の武田伊左さんにお越しいただいて、シテ側から捉える死の世界について講演いただきました。今回は技術死生学という観点から、研究者側の立場のお話をお伺いできて興味深かった。とりわけ、同性間の子どもについて、イスラム教徒が多く戒律も厳しいインドネシアの方からの意見が多かったことは、スペキュラティヴ・デザインの意義を実感できた」と感想を述べた。

長谷川氏は、「展示に『神様なんていないのだから自分たちで行き先を決めるべき』というコメントが貼ってあったが、運営者から『これは見えないようにしてくれ』と言われた。イタリアでも、そのコメントに批判的なコメントが多く付き、これらの国では技術とともにまだ宗教が同時進行であるとあらためて考えさせられました」と語った。

「自分で自分の寿命を定める技術」として、安楽死、尊厳死についても話が及んだ。

「これは語ることが難しいトピック。あまりにもポジティブに語ると、自殺を勧める圧になってしまう。このテーマは現在さまざまな業界にわたる最終的なタブーだと思う」

柴田が「逆の場合もあると思う。がんが見つかったから治療するべき、治療するしかない、と言えば、その人の選択肢を奪い取ってしまうのではないかという懸念もある」と述べたことに対して、長谷川氏は同意し、次のように語った。

「死も生も、テクノロジーが発展して選択肢が増えると『そのぶん悩みが増えるのではないか』と言われたことがあります。でも、選択肢がなく悩まない状態が幸せかというと、そうではない。悩みが増えたとしても、自分の納得した選択肢にたどり着けるかということが、私の中では重要なこと。悩めることが幸せな気がします。スペキュラティヴ・デザインもアートも何のためにするのかというと、私にとっては自由のため。自由とは自分が思うところに進めるか、誰かに抑圧されないで生きていけるかということ。出生・生殖関連にしろ、死についてにしろ、自分がこうしたいという選択肢がちゃんと用意されていることが重要。それを私は今から準備したい」

その言葉は、第2部に行われるディベートにおいて示唆に富むものとなった。

遺伝性がんの発症リスクを知ることができる遺伝子検査

第2部は、分科会Cが取り組んでいる「遺伝子検査受診の心理的抵抗の低減」の進捗報告とディベートが行われた。

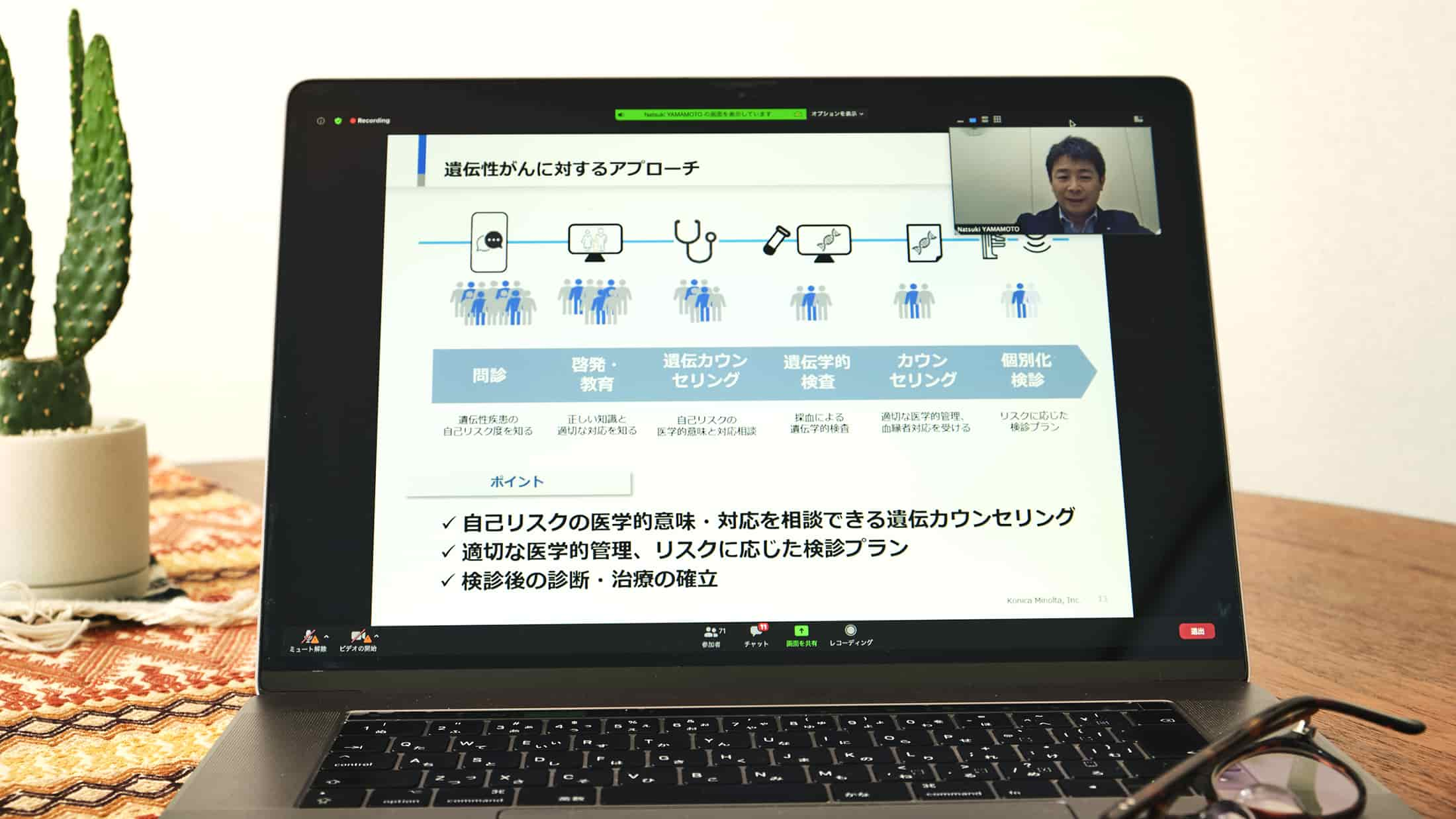

まず、中心となって進めているコニカミノルタの山本夏樹氏から報告があった。医療用の遺伝子検査を受診すると、遺伝子疾患や遺伝性がんの発症リスクがどれくらいあるかを知ることができる。結果によって早期治療につなげられるほか、その後のライフプラン設計に活かすこともでき、企業は従業員ががんになっても生き生きと働いていける環境作りをあらかじめ行えるなど、さまざまなメリットが考えられる。分科会Cでは将来的に多くの人がこの遺伝子検査を受け、健康で質の高い生活を実現していくことができる文化を築きたいと考えている。

一方で、遺伝子検査を受診した結果、「高いリスクがあるとわかったときにショックが大きい」「子どもにもリスクが遺伝しているのではないか心配」といった感情面での課題もある。「しっかりとペイシェントジャーニーを検討し、理解促進のためにどのようなコミュニケーションを行うべきか、深掘りする必要も見えてきている」と山本氏は語った。

遺伝子検査受診は個人の自由か、社会貢献のためか

そこで、今回のディベートでは、「会社の健康診断にがんの遺伝子診断を必須とすべきか否か?」というテーマで意見を出し合った。議論の前提として、多くのがん疾患において治療の出口が形成できていること、本人と家族の精神的な負担を和らげるカウンセリングが受けられること、医療用の遺伝子検査であることが仮定された。

賛成チームは、オリンパスの谷尾聡氏、キリンホールディングスの今田七洋氏、日産自動車の山村智弘氏。反対チームは、中央大学3年生1名、日本エヌ・ユー・エスの石澤沙耶香氏、日揮ホールディングスの大野拓也氏。それぞれ1人3分間で意見を述べた。最後にディベート内容を評価する評定員は、講演を行った長谷川愛氏、味の素の伊能正浩氏、大阪大学の福田雅樹氏が務めた。

ディベートで出された意見は次のとおり。

- 賛成派1人目

- 反対派1人目

- 賛成派2人目

- 反対派2人目

- 反対派3人目

- 賛成派3人目

早い段階で的確な予測ができ、医学的見地によるアドバイスがもらえることで、精神的に落ち着いて前向きに対処できると考えられる。子どもにとっても未来予測ができ、家族は準備ができる。けっしてネガティブな要素だけではないと考える。

必須とすべきではない。なぜなら結果を知る権利・知らない権利が存在するから。遺伝性がんになる可能性があると知ったときに、現在の業務と自分の健康状況が合ってないのではないかと考えてしまったり、家族の反応が変わったりと、それ以降の人生において大きな変化が生まれてしまう可能性があるので、知りたくない人もいるのではないか。企業においては結果によって会社を辞めてしまったり、働き方に悪影響を及ぼしてしまったりする可能性もある。

検査をオプションにすると受けない人が出てきたり、お金がかかって気軽に受けられなくなったりするかもしれず、早期診断につながらない。もう一つの観点として、社会的な意義がある。必須にすることでたくさんのデータを収集でき、今後の医療や研究に活かすことができるようになる。遺伝性がん、遺伝性ではないがん、どちらのデータも収集分析することですべてのがんの早期発見につながる。企業は社会全体に責任を持つもの。医療貢献、社会貢献という意味でも導入してもいいのではないか。

高い精度で診断できるといっても100%ではない中で、行動に気をつけすぎてしまうなど、人生の選択肢が狭まってしまうことがある。これも知らない権利につながっていく。

将来のことを知る・知らないは、個人の権利が必ずある。考え方は千差万別なのに、ある企業に所属したからといって必須で遺伝子検査を受けるというのはおかしい。個人の問題であって企業が介入してくるものではない。また、すべての企業が健康診断を自社の持ち金で行えるわけではない。遺伝子検査も同様。実行力がないところで必須にするのは夢のような話。

必須とすることで、本人にとっては費用をかけずに診断結果から早期に治療ができるというメリットがある。子どもにとっても親の診断結果から未来予測ができるメリットがある。企業としては健康経営につなげられる。企業のように母集団の人数が多い場合、がん診断の精度を向上させられる点では団体として行うことに意味があると考える。社会としても今後の医療の研究、発展に大きく寄与できる。

評定員からは「テーマとして賛成側がやや不利だった。賛成側の主張は社会や企業側のメリットなどを見える化した一方で、反対側は個人の知らない権利や、精度が100%ではないのに惑わされる、実行力に問題があるという意見があった」「反対チームは個人、家族、企業、社会、多角的な見地から反対し、賛成チームの主張に噛み合った形で反論していた」という意見があった。長谷川愛氏からは、「例えば卵巣がんのリスクが高いとわかれば卵子を凍結保存できる。その助成金を会社が出すなら必須にするメリットはあると思う。そうした確実なメリットの具体例を述べたらよかった。賛成派を応援したい」という意見があったが、結果として2対1で反対派の勝利となった。

参加者からは「人間コロニー存続のために無力な私ができることはデータの提供だと思う。検査はできればオプションであってほしいが、個人主義ではないレベルで考えたい」「母親が末期がんを患った。母は仕事が忙しくてなかなか自発的に検査を受けなかった。遺伝子検査自体を知らないという人もいる。必須というと強制的な面があるので工夫が必要だが、会社として遺伝子検査を勧めることには賛成」「必須と言われないとなかなか受診しない。必須だから受け、その結果がんが早期に発見されて最低限の治療で済み、将来の展望が開くことがあると思う」などの意見があった。

中央大学国際情報学部教授で東京大学名誉教授の須藤修氏からは、健康保険制度の観点から次のような意見があった。

「健康保険制度は、健康保険組合によってみんなの治療費をみんなで負担している。負担をかけすぎると、健康保険組合の経営は厳しくなり、存続をやめる会社も出てくるでしょう。やはり検査を必須として早期発見、治療すれば共同体と個人の利害が一致する。一致しない強制はすべきではない。この点は社会保険制度においてずっと議論されてきたこと。それを抜きにしたエモーショナルな議論だけだと誤った方向にいく可能性がある」

また、遺伝子データの観点からも「東京大学医科学研究所は疾病のある方の遺伝子データを約25万人分持っているが、疾病のある方の遺伝子だけだとなぜ病気になったかわからない。健常者のデータと比較しないと治療方法が見つからない。結果を知りたくない人は知らなくていいけれども、社会貢献という意味では、本人の協力を得て匿名化したデータを使って治療方法を見つけていくなどルールを決めることが重要」と指摘した。

分科会Cで中心となり活動しているコニカミノルタの山本氏と平賀明子氏は、最後に次のように感想を述べた。

「遺伝子検査について認知、理解のためのコミュニケーションに力を入れないといけないと思いました。死のリスクのあるがんが、早期診断、早期発見によって数日の治療入院で済む。それによって国の医療費40数兆円のうち、約10兆円の削減インパクトをもたらすことができる。また、遺伝子データによって効果的な創薬にもつながる。社会課題に向けて一社だけでがんばろうとせず、もっと仲間を募って事業として進めていくことが重要だと感じました」(山本氏)

「遺伝子検査をしてリスクがあった場合、マイナスの心理状態になる。マイナスの心理状態を通常に戻すだけではだめ。プラスに持っていく必要がある。今よりもっとよく生きるにはどうするか。そういう示唆、考える機会を与える仕掛けを、遺伝子検査の事業においてできるといいと考えています」(平賀氏)

2つの分科会が事業化に向け成果を得た、3年間の取り組み

3年にわたって行われたCDEの研究会活動は、今回で終了となった。CDE 統括エグゼクティブを務めたIBMの的場大輔がこの3年間を振り返った。

「CDEの研究会で学んだことは、5つのファクターの掛け算であること。5つのファクターとは『哲学・アート』『オープンなコミュニティ』『身体知の提供』『新しいスキル創生』『地域のアイデンティティ再生』。これらが重なることがCDE的な考え方だと思います。スマートシティ、都市OSなどと言われていますが、その上にある『人の動きとは何か』ということを、この5つのファクターから見極められた。これがCDEの力であり、議論の成果だと思っています」

CDEでは4つの分科会に分かれ、それぞれのテーマで事業化に向けて研究を行っている。分科会Cは前述のとおり、分科会Aは「子どもと親の地域定着意識醸成」、分科会Bは「相対的貧困とフードロスの矛盾解決」、分科会Dは「出会いの生まれる地域コミュニティ」。

分科会AとCは事業化に向けて一定の成果があったため、今回をもってCDEを卒業し、今後は自主的に事業を進めていく。一方で、BとDは両者ともテーマは地域創生に関連しているため、統合した上で今後1年間「ポストCDE」として進めていくことになった。

次に、各分科会のまとめが報告された。

分科会Aは、飛騨高山において地域と都会の企業をつなぎ、オンラインとオフライン両方を駆使しながら価値を創出。地域に住んでいる親と子が将来について話し合うきっかけ作りと、地域においても仕事ができるという意識の変容を目指した。具体的には、地域と地域外、あるいは地域と仕事をつなぐアプリを開発。さらに、2021年7〜8月に高山市と地域の24の事業者、子どもたち205名が参加して職業体験会を開催。アンケートの結果、継続化希望が97%と非常に高い実績を得た。2022年7〜8月にも第2回職業体験会を実施し、地域創生の一つのモデルを完成させたいと考えている。

分科会Bは、相対的貧困をテーマに子ども食堂と接触することで、子ども食堂が実際には子どもの貧困対策だけでなく、地域交流拠点の場の提供となっていることに着目。全国に約6,000カ所ある子ども食堂が、それぞれで抱えている課題が違うこともわかった。そこで、子ども食堂の運営者と、地域住民としての社員ができることを検討し、企業横断でマッチングして人と人がつながるきっかけを作ることで地域社会に貢献できないかと考えた。特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえと連携し、枚方市の子ども食堂での実証実験などの調査と新たな仕組みの検討を行っている。

分科会Dは、愛媛県今治市の大三島を実証実験の場とし、「人と人がつながる存続可能な島にすること」をビジョンとして設定。どうしたら農業などの自営業以外の仕事も大三島でできることを証明できるか、どうしたら人と人が気づいたら知り合っている機会を作り出せるかをHMW(How Might We)として提供。今後の取り組みとして、それらに対してどのようなソリューションがあるか検討し、自治体や移住者を巻き込んで実証実験案を絞りこんでいくプロセスに入る。候補に挙がっているアイデアには、ワーケーション支援施策、高齢者に特化した集販支援ネットワーク構築、地元学ワークショップなどがある。

普段の業務にはない体験や気付きを得られるCDEの意義

参加者は、この3年間の活動を次のように振り返った。

「普段の業務では体験しないようなことが体験できた。また、課題を持ってみなさんとディスカッションできたことで、見識を広げることができてよかった」(味の素 伊能正浩氏)

「みなさんに応援いただいて、たくさんの気付きをいただきました。分科会Aのメンバーとしてアプリケーションを作り、アジャイルやデザイン思考というところで現場にモノを出す素晴らしさを体験できました。目標を同一にする同士のみなさんといい議論ができたと思います」(東京海上日動火災保険 村野剛太氏)

「他の企業の方、特に分科会Aの皆さんのバイタリティに驚きました。積極性があるのは素晴らしいこと。ただ、オリンパスとしては企業参加の限界を感じるところがありました。個人としては参加したいけれど、企業として参加する意義はどうかという間に挟まれてなかなか身動きが取れず、そのジレンマは課題だと感じました」(オリンパス 長谷川晃氏)

「過去の経験では、このようなスピードで実験ができたことがなかった。いろいろな企業、いろいろな方の知恵と行動力に乗ると、こういうことができるんだと身を持って体験させていただきました。これからの時代、SDGsの17番目であるパートナーシップで目標を達成することが重要だと思いました」(ポーラ 及川美紀氏)

「分科会Bでいろいろな方々と『相対的貧困とフードロス』をテーマに議論させていただき、自分の思い込みがずいぶんあると気付き新鮮でした」(キリンホールディングス 小林憲明氏)

東京大学総長特任補佐中尾彰宏氏からは、次のような感想があった。

「CDEの活動において多くの出会いが生まれて、分科会ではたくさんの成果のお話いただきました。今後もポストCDEの活動につながっていきますし、『卒業』という言葉もありましたが、この絆がポストCDEを越えていろいろな活動、事業化、地域創生の共同研究の活動につながっていくと良いと思います」(中尾氏)

最後は、須藤氏の言葉で締めくくられた。

「今、デジタル革命が起こっています。2021年度スタートの第6期科学技術・イノベーション基本計画に向けて出された文書には『一人ひとりの幸福追求と地球規模の平和と繁栄を両立させ、言語や文化等の多様性を保持しつつ、地域、ジェンダー、世代といった枠を越えた全ての人々にあまねく科学技術の果実を届ける、オールインクルーシブで人間中心の科学技術政策を志向すべきである』とあります(2019年4月18日付、総合科学技術・イノベーション会議「次期科学技術基本計画に向けて」)。CDEの3年間は、企業と大学、学生も含めて、このテーマにあった研究や社会貢献、あるいは人間や地域のあり方を真剣に考えることをやっていただいた。CDEの貢献は模範的でした。この土台を活かし、今後重要となってくるCPS(サイバーフィジカルシステム=フィジカルデータを収集しサイバー空間で分析、産業に活かしていくこと)などに持続して取り組んでいけたらと思います」(須藤氏)

それぞれの参加者が確かな手応えを感じることができたCDE。企業の垣根も、産学の垣根も、人文社会科学系と情報理工系という学問分野の垣根も超えた新しい道を切り拓くことができた。今後もこの連携と事業化に向けた前進は続いていく。

この記事に関連するサービス

研究プログラム「Cognitive Designing Excellence」では、東京大学が持つ人文社会科学系や先端科学系の卓越した知見と、IBMが持つAI、ブロックチェーン、IoT、量子コンピューターなどの先端デジタル技術を融合し、日本企業の強みを生かしながら持続的成長を実現する社会モデルの創出を産学連携で推進します。